Главный специалист управления культуры Витебского облисполкома рассказал о самых важных вехах в развитии президентской формы правления в нашей стране

В год, когда мы отмечаем 30-летие принятия президентской формы правления в нашей стране, о самых важных вехах в ее развитии корреспонденту газеты «Витьбичи» рассказал кандидат исторических наук, доцент, член Белорусского общества политологов, главный специалист управления культуры Витебского облисполкома Денис Юрчак.

— Президентство — форма правления не новая для всего мира, но в Беларуси она установилась только 30 лет назад. Как всё начиналось?

— Если быть точными, институт президентства в Беларуси, основополагающие его принципы были заложены еще раньше, когда с 1992 года разрабатывалась Конституция. Она активно обсуждалась и была принята 15 марта 1994 года. Проект проходил различные этапы в Верховном Совете, и даже само принятие Конституции показало, насколько сложно в условиях противостояния различных политических сил принять то или иное решение, в том числе утверждение Основного Закона страны.

— Можно ли сказать, что начало 1994 года было временем многовластия, а по сути, безвластия?

— Я бы сказал, что это было время парламентской республики, конечно, с учетом всех плюсов и минусов. И когда с 1992 года разрабатывалась Конституция, рассматривалось два варианта: некоторые настаивали на том, чтобы сохранить и закрепить парламентскую форму правления, в то время как другие, включая и крупнейшую на то время политическую фракцию «Беларусь», все же настаивали на введении формы президентства и сильной президентской власти, что в итоге нашло отражение в Конституции 15 марта 1994 года. Кстати, в России на тот момент уже был Президент. В Беларуси сохранялась парламентская форма правления, когда официальным главой государства считался руководитель парламента, а Совет Министров (изначально это был кабинет министров) осуществлял исполнительную власть в стране. Принятие Конституции позволило утвердить новую форму правления в стране, поэтому с 15 марта 1994 года мы в принципе можем говорить о введении в Беларуси формы Президентства, но для того, чтобы реализовать эту конституционную форму на практике, нужно было объявить и провести выборы, что и было сделано летом 1994 года. В выборах участвовали шесть потенциальных кандидатов, и во втором туре, набрав необходимое большинство голосов, победил Александр Григорьевич Лукашенко.

— Напомните, кто участвовал в той предвыборной гонке? Кто мог стать Президентом страны?

— Участвовали тогдашний премьер-министр республики Вячеслав Кебич, на тот момент экс-руководитель парламента Станислав Шушкевич (парламент, то есть Верховный Совет, на тот момент возглавлял Мечислав Гриб, бывший руководитель УВД Витебского облисполкома), лидер Белорусского народного фронта (БНФ) Зенон Позняк, представитель аграрной партии Александр Дубко и от партии коммунистов — Василий Новиков. В первом туре Александр Лукашенко набрал более 45 процентов голосов, а во втором — уже 80 процентов. Кстати, выборы были интересными еще и тем, что во второй тур вместе с Александром Лукашенко вышел и Вячеслав Кебич, за которого в первом туре проголосовали 1 миллион 23 тысячи человек, а во втором — 748 тысяч. То есть он растерял одну треть своих избирателей. Это говорит, что уровень доверия народа к претендентам между первым и вторым туром практически резко поменялся в сторону Александра Лукашенко.

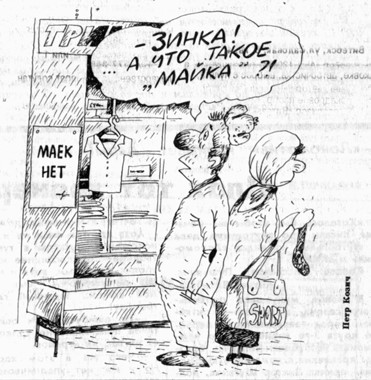

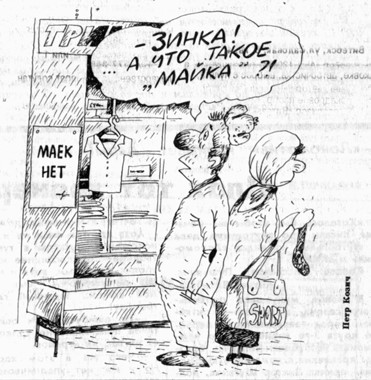

— Согласитесь, что вообще-то 1990-е годы были очень сложным временем, непонятным, взрывоопасным в социальном плане. Это было время криминальное, голодное, талонное. Люди стояли тогда в очередях буквально за всем, начиная от сметаны, молока и мяса и заканчивая носками, нижним бельем, одеждой и стиральными порошками. Народ устал от такой жизни, хотелось стабильности, может, даже жесткой руки... Но никто не знал: президентство для Беларуси — это хорошо или плохо?

— Да, действительно, это так. Очень часто во времена нестабильности, в том числе и политической, у народа возникает желание иметь сильного лидера, который бы мог на себя взять ответственность, руководство страной, навести порядок. И спрос родил предложение. Тем более, главным принципом предвыборной программы Александра Лукашенко было установление стабильности. И это действительно было реализовано на практике. В истории, кстати, есть тому яркие примеры. Когда был период удельной раздробленности во всей Руси, в Полоцком княжестве Всеслав Чародей, будучи сильным и, что самое главное, популярным в народе лидером, сохранил единство этого княжества. Во время противостояния с крестоносцами тоже давали свои результаты сильная рука и действия Ольгерда, его отца Гедимина. И, наоборот, как только центральная власть ослабевала, как только политическая стабильность терялась, что было во времена Речи Посполитой, страна тут же впадала в состояние нестабильности. Для Речи Посполитой это закончилось катастрофой — как государство она перестала существовать. Роль личности в истории всегда была значимой, и наличие сильного лидера дает свои результаты.

— Как вы считаете, в чем особенность белорусского президентства и какая основная линия прошла через весь этот период, подтверждая правильность выбора народа?

— Если брать ключевые линии, которые изначально присутствовали в предвыборной программе избранного Президента, то это прежде всего борьба с коррупцией. Уже тогда Александр Лукашенко заявлял, что любого человека, независимо от должности, но запятнанного в коррупционных преступлениях, ничто не защищает и не спасает. И эту линию мы прослеживаем и сегодня. Кроме того, одна из ключевых линий, которая также присутствовала в предвыборной программе Александра Лукашенко и которая потом нашла свою реализацию во многих других его действиях, — это тесные интеграционные связи на постсоветском пространстве, и в первую очередь с нашим основным экономическим и политическим партнером — Российской Федерацией. Это затем нашло свое отражение в первом референдуме 1995 года, а также в создании сначала Сообщества Беларуси и России, потом Союза Беларуси и России и, наконец, Союзного государства Беларуси и России и других интеграционных объединений на постсоветском пространстве. То есть все эти действия были последовательными и четко реализовывались, несмотря даже на те проблемы, которые периодически возникали и могут возникать между двумя государствами. При этом мы всегда заявляли о многовекторности во внешней политике Республики Беларусь, об открытости, сотрудничестве со многими странами. Но одновременно придерживались и своей изначальной стратегической линии, которая была определена Главой государства еще в предвыборной программе: сохранение своего суверенитета.

— Что бы вы назвали главным итогом 30-летнего действия президентской формы правления в нашей стране?

— Самый главный итог — это становление и сохранение независимости нашего государства не в самых простых условиях, что обеспечено в первую очередь стабильной властью в стране. А также активное поступательное, без резких перепадов и скачков, без каких-либо изменений во внутреннем и внешнеполитическом курсе развития страны. Государство всегда гарантирует движение вперед. Да, эволюционный путь развития всегда более приоритетный и превалирует над революционным, хотя и является более долгим, более трудным. Любая революция всегда имеет тяжелые социальные и экономические последствия, чему, собственно, и учит вся наша история.

© Авторское право «Витьбичи». Гиперссылка на источник обязательна.